- 投稿 2021/10/06 更新

- 実はそれ、ぜんぶ三重なんです! - イベント編

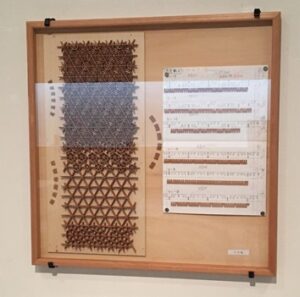

2020年5月28日~7月28日まで、菰野の「パラミタミュージアム」で展示されていた「指勘組子建具展~黒田之男・裕次 父から息子へ技の伝承~」を紹介します。

釘を使わずに組み立てられる、昔からの伝統的な技術に、感動すること間違いなしです。

スポンサードリンク

組子とは?

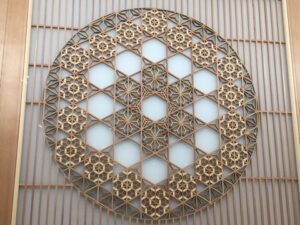

組子とは、釘を使わずに木を組み付ける技術のこと。

古く室町時代に書院造りとともに発展したとされ、窓、障子などの建具や欄間の格子などにほどこされる日本の伝統技法のひとつです。

一本の材木からわずか1.5ミリの木片に切り分け、切り込みやほぞ(木材を接合するための突起)を施して組み合わせ意匠(模様)を作り出します。

それが用いられた建具が「組子物」。

ひとつの意匠に10万個以上の木片が使われることもあり、そのひとつひとつはすべて職人の手作業で組み上げられます。

また、意匠の種類は数百種類にもおよび、それらの組み合わせにより美しく個性的な建具が生まれるのです。

引用元:指勘建具工芸のHPより

本当に細かい手作業が生み出す「建具」は、美しいの一言です。

指勘の組子とは?

私たちが得意とするのは、組子物の建具。伝統の意匠はもちろん、独自に考案したオリジナル意匠をふんだんに用いたデザイン建具は高い評価を得ています。

一般住宅をはじめ、寺社、料亭などにも「指勘建具」が用いられ、日本情緒とモダンが融合した趣ある空間を演出しています。

引用元:指勘建具工芸のHPより

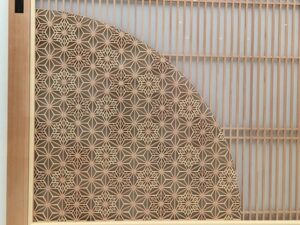

小さな木片を組み合わせ、繊細かつ多彩な意匠を生み出す組子の技術。

組み合わされた意匠は、まるで万華鏡のように華麗かつ多面的なひろがりを見せます。

障子や欄間にほどこした組子は、外から差し込む光によって幻想的な影を映し出し、まったく異なる趣を醸します。

引用元:指勘建具工芸のHPより

光の差し込み方で、全然違った風景を醸し出しています。

模様が違うと、ガラッと雰囲気が変わってきます。

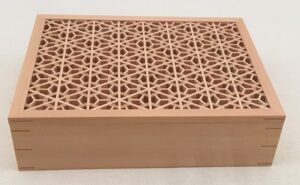

2016年5月26日・27日に三重県伊勢志摩で開催された“伊勢志摩サミット”では、来日されたアウトリーチ国首脳及び国際機関の長に文箱が贈呈されたそうです。

この文箱は地元三重県産の檜と杉を使用し、伝統技術である組子で「輪つなぎ」という吉祥文様で組み上げられたとか・・・

日本の技術と三重県産の材料が一つになる、とても素敵なことだと思います。

次代を担う黒田裕次さんの覚悟から見る、指勘の魅力。

伝統的な日本家屋が減少の一途をたどる中、我々建具職人が技術を発揮する場も少なくなっています。

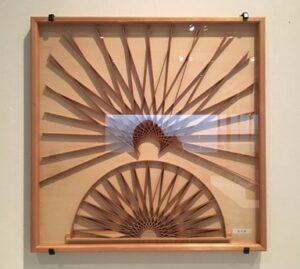

現代生活様式にも似合う建具を開発する必要性を感じて思いついたのが、若い世代のデザイナーとのコラボレーション。

この取り組みにより、伝統的な組子の概念を覆すデザイン雑貨などの画期的な商品とともに「角丸組子」という新たな技法が生まれました。

これを手はじめに、組子の原点である機能性と美粧性を兼ね備え、日本の風土にふさわしい自然素材を生かしたモダンデザインの住宅建具を作りたいと思うのです。

それは現代、そして未来に伝統工芸を生き続けさせること。これからの時代を生きる職人である私たち世代の使命だと考えています。

伝統は、革新を繰り返すことでしか成り立たない。

その宿命を、職人としてこの手でまっとうしていく覚悟です。

引用元:指勘建具工芸のHPより

<職人でありアーティストである>

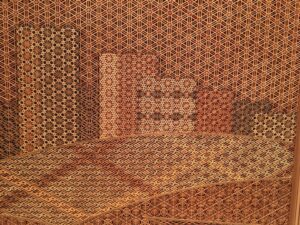

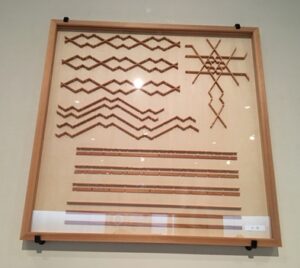

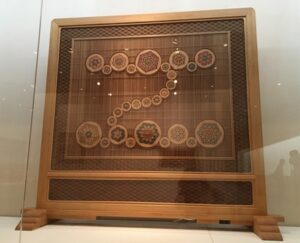

芸術的ともいえる指勘独自のデザイン建具はすべて、当主・黒田之男の手によるもの。

おもに花鳥風月を題材とし、大胆な構図、華やかな絵柄を自ら考案。

随所に匠の技を盛り込んだ他にまねのできない意匠を生みだし、高く評価されています。

引用元:指勘建具工芸のHPより

近くで見ると、本当に気の遠くなりそうな細かいパーツで埋め尽くされています。

一つ一つ丁寧に作られるからこそ、素敵な作品に仕上がるのですね。本当に素晴らしいです。